di Desirée Evangelista

Molto spesso si sente parlare di “rivoluzione del sistema scolastico” ma raramente viene effettivamente modificato qualcosa e ciò porta all’inevitabile disinteresse degli studenti verso quelle materie, o meglio, quegli argomenti che da sempre sono un pilastro portante della scuola italiana. Un esempio? La letteratura italiana. A meno che non ci sia una predisposizione e una curiosità innata per la materia, difficilmente agli studenti, soprattutto quelli che frequentano un istituto superiore con indirizzo scientifico, viene voglia di studiare tutti quegli autori che i programmi ministeriali propongono per le scuole. Ciò che spesso però viene dimenticato è quanto sia importante e interessante studiare quei grandi letterati che hanno fatto la storia della cultura italiana, i pensieri che si celano dietro le loro poesie, i messaggi di denuncia contro la società del tempo nel quale hanno vissuto, le prese di posizione, le relazioni interpersonali… tutto questo assomiglia molto a ciò che ogni giorno gli esseri umani vivono e sentono, l’unica differenza è che quei grandi letterati hanno deciso di metterlo nero su bianco affichè non venisse mai dimenticato.

Ma allora come si può rendere meno ostica questa meravigliosa materia? Cosa potrebbero fare gli insegnanti per renderla più accattivante? Forse si potrebbe cercare di unire gli interessi comuni degli studenti con ciò che è importante per la loro crescita culturale, qualcosa come lo sport. Si potrebbe formare una squadra di calcio a 11 con i più noti poeti della storia della Letteratura Italiana.

La formazione potrebbe essere 4-2-3-1, con quattro difensori, cinque centrocampisti (su due linee) e l’immancabile portiere.

Partiamo proprio da lui, Salvatore Quasimodo, un poeta che ha fatto parte della corrente letteraria dell’ermetismo, che aveva una visione criptica della poesia, ciò rimanda ad una chiusura, a qualcosa che deve essere scoperto passo passo, un po’ come la rete nel campo di gioco, una barriera che deve essere scavalcata con l’aiuto degli altri giocatori (i lettori) e che può presentare delle resistenze (il portiere, come se fosse la poesia ermetica stessa).

Per quanto riguarda i difensori potrebbero essere delle valide opzioni Giovanni Pascoli, Umberto Saba, Cesare Pavese e Francesco Petrarca; Pascoli, il “poeta vate” è sicuramente stato un autore di grande rilievo, in grado di far trasparire tramite le sue opere tutto ciò che era il pensiero generale delle masse del suo tempo. Saba con la sua storia di vita abbastanza travagliata, aveva sicuramente dentro di sé un mondo da esternare che piano piano è uscito allo scoperto, anche se sotto pseudonimo (il vero nome di Umberto Saba era Umberto Poli). Pavese è stato un uomo tormentato in giovane età dagli avvenimenti tragici che avevano colpito le persone a lui care, ma si è sempre dimostrato carismatico e determinato a tal punto da finire in carcere per aver difeso le sue ideologie politiche e andando contro il regime fascista dei suoi tempi. Infine Petrarca, comincia la sua carriera lavorativa come avvocato poiché laureato in giurisprudenza ma poi decide di dedicarsi totalmente alla letteratura, lasciandosi ispirare dall’amore per la sua domina.

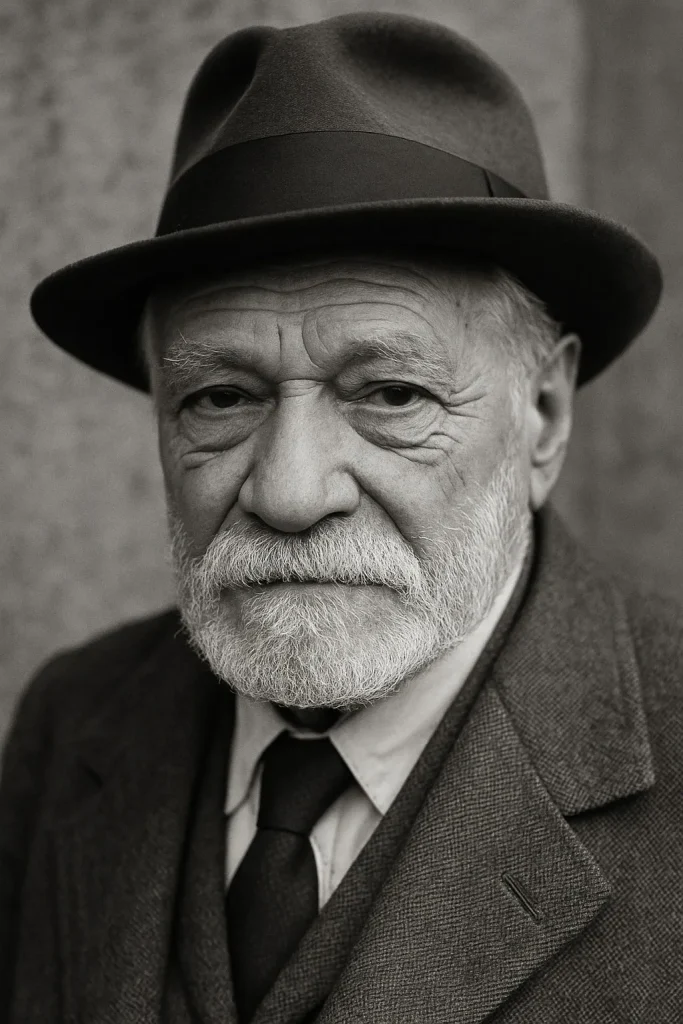

I cinque centrocampisti andrebbero disposti su due file, dove sulla stessa linea ci sono Pier Paolo Pasolini e Giacomo Leopardi, mentre sull’altra linea ci sono Eugenio Montale, Dante Alighieri e Giuseppe Ungaretti (nelle foto). Pasolini, come mediano sinistra, ricoprirebbe un ruolo nelle sue corde dato che è stato un artista a tutto tondo (poeta, artista, regista) e un uomo forte, tenace e temerario dal punto di vista politico (questo è legato alle circostanze poco chiare sulla sua morte, probabilmente avvenuta a causa di tensioni politiche). Giacomo Leopardi è stato, prima di Pasolini, un poeta spesso definito “geniale”, di una profondità immensa e con una visione della vita (del campo, in quanto centrocampista) innovativa e razionale.

La seconda linea di centrocampisti vede a sinistra Montale e a destra Ungaretti, entrambi due uomini di cultura che hanno vissuto e visto l’orrore della Prima Guerra Mondiale. Montale ha ottenuto un premio Nobel per la letteratura e Ungaretti è stato sempre apprezzato e sostenuto dalla comunità dei poeti. Al centro, fra i due “poeti soldati” c’è il padre della letteratura italiana, il “goat” (non a caso porterebbe la maglia con il numero 10): Dante Alighieri, egli è stato nel 1300 il precursore di tutta la letteratura che poi lo ha seguito, è riuscito a staccarsi dal Dolce Stil Novo e a creare un qualcosa di nuovo e di geniale; con la sua Commedia e i suoi Sonetti ha posto le basi per la cultura (ancora oggi attuale) e continua a stimolare l’ammirazione degli studiosi.

Infine manca l’attaccante, e chi meglio di Gabriele D’Annunzio potrebbe mai ricoprire questo ruolo; egli è stato un combattente, un soldato, un pilota durante la Prima Guerra Mondiale ed è sempre stato noto per il suo carisma e per la sua determinazione, soprattutto per la presa della città di Fiume.

Quindi a cosa serve studiare la Letteratura Italiana? Sicuramente è importante per un proprio bagaglio culturale, è fondamentale per poter capire l’evoluzione del pensiero dell’uomo e perché no, forse anche per creare una squadra di calcio con i letterati che più si preferiscono. Lo studio deve essere sicuramente in parte costituito da nozionismo ma deve anche comprendere una parte critica, deve essere un mezzo per consentire ai giovani di poter essere in grado di elaborare un proprio pensiero critico e perché no, anche per poter formare una squadra di calcio con i letterati che più si preferiscono.

L'autrice / autore

Frequento il Liceo scientifico a Massa. Aspirante giornalista, appassionata di letteratura, poesia, sport e due ruote.

Equilibrata, determinata e curiosa, ambisco a diffondere il vero.